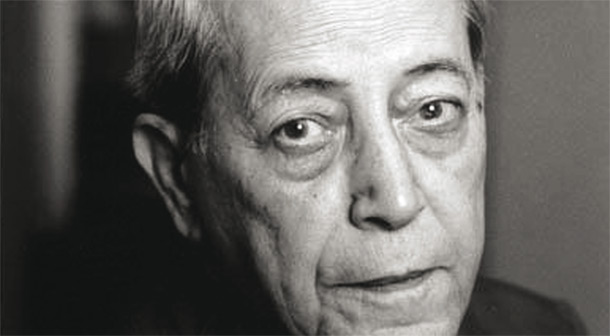

De sa première trilogie ancrée à Tlemcen dans les années quarante à sa seconde, nordique, qui dit l’exil géographique mais aussi linguistique, Mohammed Dib, dans cette évolution esthétique et thématique de son œuvre romanesque et poétique, est resté attaché à sa terre natale…

D’emblée, mais fugitivement, «guère sans conscience», l’adolescent, Mohammed Dib, entreprend « une migration » l’acheminant vers des destinations inconnues, d’infinis espaces de plus en plus lointains, tels les pays nordiques avec d’autres horizons ! De pays d’écriture mais aussi d’exil réel s’agissant de l’un d’eux en s’y fixant, durablement jusqu’ au terme de sa brillante trajectoire.

Mais aussi d’autres exils, l’exil linguistique dit-on. Est-ce pour autant une coupure avec son pays, sa propre patrie constituant la thématique centrale de la première trilogie, l’oeuvre aussi bien de confirmation du jeune écrivain que le témoignage de son peuple résolument engagé à s’affranchir du joug colonial ? En fait, au vu de leur finalité ardemment poursuivie par l’un comme l’autre exil, la rupture n’est pas aussi tranchante. Qu’il s’agisse de la première trilogie ou la seconde trilogie, la nordique, voire d’autres oeuvres, ne s’agit-il pas avant tout de la transmission de la double culture de l’Algérie populaire et savante ? À dessein pour les confronter aux cultures des autres ? Par excellence l’interculturalité ? Aussi l’approche proposée est-elle axée sur :

– L’exil linguistique : témoignage de la situation socioéconomique de l’Algérie et de sa culture populaire.

– L’exil réel : la transmission de l’héritage culturel savant de l’Algérie le confrontant aux cultures des autres.

Plus que l’état des lieux pour en informer l’opinion publique la plus large possible, c’est aussi et davantage l’engagement pour une cause juste, à un tournant crucial du XXème siècle.

Effectivement, quoique limitée à sa ville natale, la première trilogie concerne toute l’Algérie, les problèmes vécus et endurés par ses habitants, d’une Algérie certes paupérisée et pressurée des décennies durant, mais fermement engagée durant ce tournant historique parfaitement daté par les trois titres composant la trilogie : La Grande Maison (1952), L’incendie (1954) et Le métier à tisser (1957). À jamais, une fresque peignant toute une époque, toute une société quotidiennement aux prises avec d’inextricables problèmes.

C’est ainsi que La Grande Maison, Dar Sbetar, en constitue le microcosme mais aussi l’univers du dénuement, de la détresse humaine, d’une survie confrontée à de multiples et infinis problèmes sans cesse aggravés, au surplus personnifiés par Aïni, se débattant avec ses siens et cohabitant dans cette «(…) maison énorme et grouillante. La faim animale, la panique, la générosité, la gentillesse, le bonheur d’un cadeau reçu (surtout si c’est quelque chose à manger) tissent le drame quotidien de ces existences musulmanes qui, dans ce cadre sordide et tumultueux, demeurent insaisissables aux étrangers.» Fin observateur, le jeune écrivain a tout noté (1), minutieusement, à longueur de journées par «celui qui risque de tous les romanciers.

plus » souligne en 1953 Maurice Nadeau dans Mercure de France, du reste l’oeuvre consacrée par le Grand prix Fénelon, et aussitôt traduite en six langues. De plus, le second titre est aussi percutant que retentissant : L’incendie, à dessein consacré au monde rural, violemment opposé au précédent, quoique focalisé au tout petit village des Béni Boublen, superposant sur un exigu éperon deux niveaux d’habitat, l’un destiné aux sépultures, l’autre réservé aux campagnards en-dessous du premier (troglodytes), à peine visible au sein de la masse calcaire du site…

D’autres scènes plus pathétiques constituent L’incendie, certes moins accessibles eu égard à leur localisation et l’échelle adoptée mais ne demeurant pas moins grandeur nature, celle de toute une société étreinte par le système politique honni, fondé sur l’exploitation de l’homme par l’homme, sans cesse aggravé par l’enchaînement des faits : la grève, l’incendie, les représailles… La déshumanisation réduisant les fellahs aphones à «des morceaux de la vie, des bribes de conversations (ne pouvant) faire entendre des voies discordantes dont peut naître parfois une harmonie» souligne Jean Déjeux (1973) insistant sur la triple dimension sociologique, politique et poétique de l’oeuvre.

Rétrospectivement, à travers Le métier à tisser, l’écrivain revient à la ville, aux années de famine et d’endémies durant la Seconde Guerre mondiale mettant en branle, au grand jour, «l’armée grouillante des meurt-de-faim affluant à travers rues et venelles, des mendiants continuant d’errer sans but et sans paraître remarquer le déluge qui les suçait jusqu’au coeur battant de la ville dès l’aube grouillante au marché de la laine.» Une autre fresque au quotidien : «Aïni, avec tant d’autres vendeuses, se morfondait à Socq-el-Ghezel sans être certaine d’écouler son filé. Or, les premières sirènes n’eurent pas tôt fait d’hurler à la gare, qu’une fièvre éperdue les avait empoignés. Et depuis lors, pas de quartier, nul endroit, jusqu’aux faubourgs, qui ne vibrât de l’ardeur diligente des tisseurs. De toutes parts, le battement assourdi des peignes accueillait le passant, quand ce n’était pas le furieux claquement des navettes. Les métiers avalaient les filets insatiablement… » (1957).

Ainsi la première trilogie révèle et confirme le talentueux écrivain plaidant la cause d’une société s’acharnant à briser les chaînes de l’oppression, de la tyrannie, alors que chez Feraoun le souci dominant n’est pas celui du changement hormis dans Les Chemins qui montent mais celui de la continuité. Mohammed Dib n’a-t-il déclaré à Témoignage Chrétien (février 1958), au paroxysme de la guerre de Libération nationale, soit les derniers mois de la IVe République «nous sommes acteurs dans cette tragédie» ?

À merveille, la sensibilité de l’écrivain est omniprésente. « Je suis essentiellement un poète et c’est de la poésie que je suis venu au roman et non l’inverse », précise-t-il dans Afrique action, (13 mars 1961). Du reste, l’humble des humbles, d’une voix étouffée, Khadra chantait toute la journée pour son nourrisson porté sur son dos, de surcroît passant toutes ses journées à tourner une lourde meule comme une esclave muette et soumise :

Dans mon jardin

J’ai semé des graines d’anis ;

Attirés par leur douceur

Les oiseaux sont venus ;

Je les ai chassés

Avec des paraboles…

Ô beauté que mon fils d’entre toutes les beautés

Nulle autre femme féconde ne l’aurait enfanté

De soie mêlée d’or que ces cheveux

Tant qu’il est blond à l’excès !

Les oiseaux rouges et tristes

N’assailliront plus mon enfant.

En fait, les poèmes sont un peu partout. Au chapitre II Ba Dedouche entonne un chant jusqu’à ce que Slimane Meskine lui réponde dans la nuit. L’auteur se retrempe dans son enfance rythmée par les jeux d’alors : le jeu des noyaux d’abricot, de billes et surtout le foot pratiqué par une balle faite de vieux chiffons attachés de ficelle, la pelote shooté pieds nus, le long de ruelles étroites. Des jeux entrecoupés de chants, de poèmes rustiques qu’on n’entend plus, (L’incendie, 1954 :17), des strophes transcrites respectant l’harmonie dans leur véritable contexte socioculturel, contrairement à la démarche du linguiste William Marçais (1902), (strophe de gauche) :

Oh Mama – la – Maritorne Ya Mama- Gharlmûla

Pousse une tendre chanson Djib es-sut ahnin

La marmite bout Wal’qâdra tesdtsghala

Les escargots son bons Wal’babouch ebinîn

Excellemment, le poème du cru se rapportant à la faim quotidienne, de tous les instants, d’autant que précocement l’enfant s’est mêlé à la vie du quartier puis à la ville historique pour s’y imprégner, noter ses altérations, et repérer certains centres d’intérêt localisés dans les quartiers d’artisanat et de commerce, repérables autour de la place El Medres (Bugeaud), tems les ateliers de tissages occupant des caves le long des venelles débouchant à la rue Bellevue, les scènes vivantes mémorisées par Le métier à tisser (2) …

Ainsi la langue d’écriture «qui loin de (le) rende Français, (l’) a fait plus Algérien» (1994, a : 79), a effectivement libéré les forces créatrices précisément à la fois pour plaider, témoigner et communiquer d’authentiques témoignages. De l’histoire au temps présent.

L’exil réel : la transmission de l’héritage culturel savant de l’Algérie confrontée aux cultures des autres (…)

Par Djilali Sari

Suite de l’article dans la version papier

abonnez-vous à L’ivrEscQ

Il n'ya pas de réponses pour le moment.

Laissez un commentaire