Depuis la ville de Concepción, à 500 kilomètres au sud de la capitale, je voyage en bus vers le nord. Je caresse du regard cette bande de terre qui court entre la chaîne côtière et la cordillère des Andes. La première boisée et peu élevée, haute et lointaine avec ses cimes enneigées, celle des Andes. Voilà le Chili : des champs de vignes, d’arbres fruitiers ou de terres d’élevage abondamment piquées d’arbres parmi lesquels prédominent les peupliers. Dans cette région du pays, cette bande de terre est le Chili. Plus au sud de Concepción se trouve la région des lacs et des volcans, région en vert et bleu à la végétation dense et riche de forêts où prédominent les arbres et les fleurs indigènes. Les Mapuche, le peuple autochtone, sont de cette magnifique région sise de part et d’autre des Andes. Plus au sud encore, la terre perd son caractère continental pour se morceler en centaines d’îles, archipels et canaux. Le Chili pénètre en zone australe avec les villes de Punta Arenas et Puerto Williams, occupe les vastes plaines de la Terre de Feu et sa présence se manifeste jusqu’aux eaux et au continent antarctiques. Au nord se trouve le désert le plus aride du monde, région minière qui fit partie de l’Empire inca pendant quelques décennies avant l’arrivée des Espagnols. C’est par le nord qu’arriva le conquérant espagnol, au XVIème siècle, précisément depuis Cuzco, capitale de l’empire qui venait de tomber. Les troupes espagnoles composées de 500 conquistadors et de plusieurs milliers d’Indiens déjà asservis poursuivaient leur entreprise conquérante en se déployant vers le sud par l’océan Pacifique. La conquête domina facilement les tribus déjà soumises aux Incas mais elle fut stoppée par la résistance belliqueuse du peuple mapuche (mapu = terre che = gens) ou «gens de la terre».

Les vers du meilleur poème épique de la littérature espagnole du XVIème siècle «La Araucana» («l’araucanienne») sont un éloge à l’indomptable peuple mapuche et au courage et à l’intrépidité du conquistador espagnol. Ce poème symbolise le peuple chilien en devenir et se trouve aux prémices de sa littérature. Le poète et soldat Alonso de Ercilla y Zúñiga débutera son poème en disant que les gens du Chili « Es tan granada

Sont si remarquables

Tan gallarda, soberbia y belicosa

Si courageux, altiers et belliqueux

Que no ha sido jamás por rey regido Que jamais par un roi n’ont été régis

Ni a extranjero dominio sometida Ni à domination étrangère soumis».

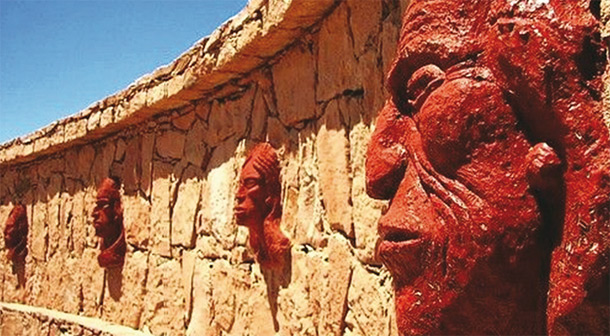

Au Chili, les Espagnols n’ont pas trouvé de grands empires aux vastes territoires, comme l’inca ou l’aztèque, qui étaient de véritables Etats avec une forte autorité centrale. La longue bande de terre qui court entre la cordillère et la mer était habitée par des populations éparses qui ne se regroupèrent jamais en villages. Elles partageaient une même langue, avec des différences régionales, et une même vision de l’univers. La base de l’organisation sociale était la famille et différentes familles formaient une communauté. S’ils craignaient une attaque, ils s’alliaient et organisaient leur résistance ; le danger passé, ils revenaient à leur fier isolement.

Le conquistador espagnol progressait dans les terres, laissant sur son passage les fondements de villes qui constitueraient la colonie espagnole. Le conquistador devenait ainsi le voisin et la cité reproduisait la structure de la grande ville hispanique : autour du noyau principal qu’était la Place d’Armes ou Plaza Mayor se trouvaient la maison du Gouverneur, la cathédrale, la maison du Conseiller municipal qui représentait la voix des voisins ainsi que les galeries où s’installaient les commerces. Santiago, à l’instar de quelques autres villes hispano-américaines, garde encore dans son centre historique la Place d’Armes, coeur animé et arboré de la ville, et les rues qui s’étirent vers les quatre points cardinaux.

Le processus de formation de la classe coloniale commence dès la conquête. Les conquistadors et leurs descendants forment la première aristocratie et s’attribuent les postes publics. Cette aristocratie militaire est progressivement égalée et surpassée par le groupe créole formé par les descendants blancs des Espagnols. Ces descendants, nés au Chili au siècle suivant, vont acquérir une influence sociale et économique plus grande que celle du groupe péninsulaire même si, devant l’Espagnol, ils se reconnaissent comme des gens de la même culture et de la même nation. Des créoles sans fortune et l’élément métisse composaient la classe moyenne. La plèbe ou basse classe de la société était constituée par les Indiens, les noirs (importés dans le pays) et les mulâtres. Dès le premier instant, l’Indien soumis fut colonisé et marginalisé. La colonie chilienne reproduisait les schémas rigides qui hiérarchisaient la société espagnole dans la péninsule. A l’intérieur de ce système social, le facteur racial eut plus d’importance que les aspects économiques ou culturels. Pour le Espagnols et les créoles, les indigènes n’avaient pas de culture, ils étaient lâches et méprisables.

Au début du XIXème siècle, le créole chilien prend les armes contre la domination

espagnole et obtient l’indépendance en 1810. Le pays qui entre dans la vie républicaine est une nation hispanophone,

catholique, de culture espagnole,

avec une classe créole riche et cultivée

qui mènera les destinées du pays et une classe moyenne où l’élément métisse prendra toujours plus d’importance.

L’Indien soumis sera au bas de l’échelle sociale. Quant au Mapuche, après avoir résisté à l’envahisseur espagnol

durant toute la période coloniale,

il sera colonisé et marginalisé par l’Etat chilien et ce n’est que dans les dernières décennies qu’il commence à faire entendre sa voix, demandant que l’on respecte son identité et sa dignité et sollicitant la récupération de ses terres

usurpées.

Cette république chilienne naissante s’enrichira, déjà à partir du XIXème siècle, avec les migrations européennes, commençant par l’espagnole elle-même, puis la française, la croate, l’allemande, la suisse, l’anglaise, outre la juive et l’importante migration arabe. Cet apport de sang enrichira le tableau social et ethnique initial.

Dans le pays prédominent deux cultures : l’occidentale des importantes agglomérations urbaines, surtout de la région centrale du pays, et la culture populaire des zones rurales où l’influence de la culture espagnole fortement enracinée (et il importe de rappeler combien l’élément arabe imprègne cette culture) s’harmonise parfaitement avec l’héritage indigène. On s’en rend compte dans la littérature populaire mais surtout dans la musique et dans la danse.

Le Chili est un pays de riche tradition littéraire qui commence déjà, avec la colonie, quand la littérature s’exprime sous forme de chronique et de poésie épique. Elle fut entretenue au départ par les Espagnols, comme Góngora Marmolejo ou Marino Lobera et ensuite par les autochtones, c’est-à-dire par les créoles chiliens. Ils vont décrire le pays, sa nature, ses habitants. Le jesuite Alonso de Ovalle écrit la « Rélation historique du royaume du Chili » afin de faire connaître son pays en Europe. A l’époque de la république indépendante du XIXème siècle, les inquiétudes littéraires se manifestent dans les revues et les journaux ainsi que dans la création d’oeuvres romantiques et réalistes où l’on décèle l’influence des courants européens, surtout français et espagnol.

On dit que le Chili est un pays de poètes et, en tant que tel, il compte deux prix Nobel de littérature : Gabriela Mistral en 1945 et Pablo Neruda en 1971. Pour décrire la littérature actuelle et celle du XXème siècle, nous pouvons prendre en compte deux critères : parler du roman du Nord ou des mines ou du roman de la Patagonie ou encore de la riche production romanesque de la région du Centre. En ce moment est d’actualité Hernan Rivera Letelier, auteur qui décrit dans ses romans le monde du désert chilien. Quant à la Patagonie, celui qui a su donner une dimension poétique à cette région est, sans doute, Francisco Coloane ou bien, nous pouvons parler de courants ou de genres, comme le roman «de moeurs» ou le roman indigéniste (qui n’est jamais aussi important que dans les pays à la nombreuse population indigène comme au Pérou ou au Mexique), le roman historique, le roman de l’exil, etc. ou le roman d’écrivains d’origine arabe. Ce n’est que depuis quelques décennies que nous pouvons ajouter à la littérature du pays la voix du peuple d’origine, le peuple mapuche qui cherche à faire entendre sa voix anxieuse et autonome.

Par Adriane Lassel

Il n'ya pas de réponses pour le moment.

Laissez un commentaire