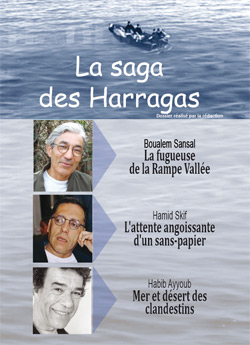

Les romans d’auteurs algériens, Harragas de Boualem Sansal, Il aura pitié de Nous de Rochd Djigouadi, Géographie du danger de Hamid Skif, Vie et mort d’un citoyen provisoire de Habib Ayyoub invitent le lecteur à une identité du déracinement des temps modernes.

La fugueuse de la Rampe Vallée

La fugueuse de la Rampe Vallée

Lamia, personnage principal du roman Harragas de Boualem Sansal ( Edition Gallimard, 2005), est pédiatre à l’hôpital Parnet. Elle vit seule dans une vieille demeure sur les hauteurs d’Alger. Elle se refuse au monde et se recroqueville dans le souvenir de ses parents décédés et dans l’angoisse de son jeune frère Sofiane, parti à Oran, décidé à « brûler la frontière » par n’importe quel moyen. Lamia aurait pu continuer son train de vie et être confortée dans ses idées bien assises sur le regard désenchanté pour son pays, si ce n’est la venue inattendue de Cherifa, une «Lolita» venue d’Oran, mineure, enceinte et n’ayant aucun proche dans la capitale. Cherifa frappe à la porte de la demeure silencieuse de Lamia. La petite effrontée franchit le seuil et avec elle l’excentricité de sa tenue négligée et la frivolité de son âge. Elle n’a pas l’âge d’avoir un enfant ni les moyens de l’élever. Lamia, un instant scandalisée par l’attitude de Cherifa dans sa demeure est, secrètement, prise de sympathie pour cette adolescente sans gêne, qui se croit déjà chez elle, prend ses aises, éparpille ses affaires et se permet même des incursions dans la vie intime de sa protectrice. Mais la petite oranaise fugue et frôle la prostitution. Elle fréquente les grands hôtels, quand ce n’est pas la cité universitaire. Elle ne peut cependant pas oublier Lamia, sa «tata». Après bien des démêlées, elle rejoint la vieille maison de Rampe Vallée et c’est avec bonheur que Lamia retrouve celle qui a rafraîchi sa vie vouée à la moisissure. Elle materne sa petite et prend goût à ses désordres, ses nonchalances et ses rires sonores. Mais c’est au moment où Lamia croit enfin donner un nouvel élan à son existence monotone et fade qu’elle se retrouve une nouvelle fois seule. Cherifa n’a pas donné signe de vie. Elle court à sa recherche, dresse un plan d’Alger, fouille les gares routières, longe les principales artères de la capitale, sollicite l’aide de ses connaissances. Celle qui avait juré de ne plus se frotter à la réalité sordide de la capitale, la voilà qui court, prend bus et taxis, désespérée de ne pouvoir avoir des nouvelles de sa petite Cherifa. Elle allume la télé. Un reportage sur les harragas est diffusé sur une chaîne étrangère. Sofiane est-il parmi eux? Lamia est tout entière happée par les images de ces colonnes humaines qui avancent sans se retourner, vers un incertain Eldorado. Son jeune et unique frère Sofiane, son dernier parent, a lui aussi, choisi cette route des brûleurs de frontières. Lamia, par le truchement de l’auteur, décrit leur tragédie, l’issue fatale de ces fugueurs de pays qui ne veulent plus d’eux, qui n’ont à leur offrir que le suicide ou la fuite désespérée vers un «au-delà»: «Je connaissais l’expression, c’est la mieux sue du pays. Ils la disaient avec panache, brûler la route… Sur le chemin des Harragas, on ne revient pas, une dégringolade en entraîne une autre, plus dure, plus triste jusqu’au plongeon final. On le voit. Ce sont les télés du satellite qui ramènent au pays les images de leurs corps échoués sur les rochers, ballottés par les flots, frigorifiés, asphyxiés, écrasés dans un train d’avion, une cale de bateau ou le caisson d’un camion plombé. Les harragas ont inventé pour nous de nouvelles façons de mourir ».

Un coup de téléphone arrache Lamia de son hébétude. Cherifa se trouve à Blida, recueillie par des âmes charitables dans un hospice. Elle a donné naissance à une petite fille et meurt dans ses couches. Lamia, affolée, arrive. Elle apprend que sa petite, celle qui lui a redonné goût et saveur à la vie, une raison d’être, n’a pas cessé de réclamer cette «maman» de la Rampe Vallée. Lamia ramène sa «petite – fille». Jamais plus sa vie ne sera comme elle l’a été. Cherifa lui a ouvert les yeux sur le monde et détruit en elle les à – priori moraux sur tous ceux qui ressemblent à son frère Sofiane qui n’a pas choisi d’être un harrag. Il est né, écrit Boualem Sansal, d’ « une malédiction qui se perpétue de siècle en siècle, depuis le temps des Romains qui avaient fait de nous des circoncellions hagards, des brûleurs de fermes, jusqu’à nos jours où faute de pouvoir tous brûler la route, nous vivons inlassablement près de nos valises. Nous sommes, tous, de tout temps, des harragas, des brûleurs de route, c’est le sens de notre histoire ». C’est la première fois que le «je» de Boualem Sansal est féminin et traite de la condition féminine. Mais ce roman, malgré son thème d’actualité ne possède pas le foisonnement lexical contenu dans Le serment des barbares. Les phrases sont sentencieuses et de longs passages descriptifs d’Alger alourdissent le récit.

Ces romans donnent à lire cette nouvelle réalité socio-économique et politique du continent africain dont les séquelles profondes et toujours sismiques de la colonisation éjectent «ses enfants en aller vers les pays de l’or et du travail facile» (Jean Amrouche).

Un réfugié maghrébin dans une mansarde

Dans La géographie du danger ((Naïve Editions, France 2006 ; réédition APIC, Algérie 2007) Hamid Skif fait parler un clandestin qui ne raconte pas l’évènement de son aventure mais l’avènement de sa nouvelle vie de reclus dans une chambre de bonne quelque part dans un pays nordique. Ce dernier n’a pas non plus de nom. Il a quitté Tanger non seulement pour des raisons économiques, mais surtout pour des motifs «politiques». Après avoir été caché dans des fermes, remises, il est contraint de vivre dans une mansarde. Il est aidé par un ami, Michel qui lui apporte à manger dans la plus complète discrétion de peur d’éveiller les soupçons des locataires de l’immeuble.

L’intérêt narratif du roman réside dans l’occupation de cet espace réduit dans lequel le clandestin résiste à la faim et vit dans une perpétuelle angoisse d’être débusqué et dénoncé à la police. Cette hibernation forcée le réduit à n’avoir de contact avec l’extérieur qu’à travers le vasistas des toilettes d’où il «espionne» ses voisins qui nourrissent en lui bien des fantasmes. Malgré la faim, il développe ses facultés auditives. Il est à l’affût du moindre pas sur les escaliers ; il évite de faire du bruit, il est pied nu, dans un pyjama ample pour éviter les frottements, suspend même sa respiration au moindre bruit, ne tire pas la chasse d’eau…

Des mois passent et les nouvelles qui lui parviennent de l’extérieur grâce aux fréquentes visites de son ami Michel sont alarmantes. La police donne la chasse aux clandestins, sans répit. L’attitude de Michel ajoute à son angoisse. Il est lâché par sa copine et se confie à lui. Il ne l’a pas hébergé pour des raisons humanitaires mais parce qu’il veut vivre avec lui. Il est homosexuel. La seule force qu’il puise en lui, c’est écrire, écrire dans la pourriture envahissante de son réduit, prendre sa revanche sur le passeur de Tanger, donner la parole à son grand-père qui raconte la belle hagiographie du saint tutélaire Sidi Okbi, la misère nue de sa famille qui en file indienne, affamée, passe devant les riches attablés devant d’opulents mets. Il évoque également un policier tortionnaire de sa ville natale passé maître dans la traque des clandos «politiques» qui veulent créer un parti des chômeurs. Il aurait aimé aller remettre son manuscrit à Mme Taplamachine, sa voisine, le lui glisser sous la porte tout au moins. Lui dire qu’il n’est pas un simple clandestin mais un réfugié politique sans papiers qui manie la plume et possède des talents d’écrivain.

Il n’en peut plus. Entre le danger qui le guette à tout moment sur le pas de sa porte et l’être de moisissure qu’il est devenu dans cette mansarde, il préfère tenter le tout pour le tout. Il ouvre la porte. C’est un être cadavérique, pantelant, sale, hirsute qui apparaît. Pris de pitié, les locataires ne le dénoncent pas ; ils le rassurent même. Ils lui ont précisé qu’ils avaient été dans la Résistance. Du taudis, il passe à un appartement où la fille de ses bienfaiteurs s’éprend de lui car il lui rappelle son défunt amoureux. Ils quittent tous deux l’appartement et vont vivre quelque part à la campagne dans une maison isolée. De la disette à l’abondance. Il se ramollit et perd ses réflexes de guetteur du danger. Les parents de la fille ne veulent pas de cette union avec un clandestin qui plus est, est un arabe. La police débarque et le fugitif est menotté.

Trois écritures font la richesse de ce roman qui sonde l’intériorité d’un harrag pris dans une géographie du danger. Le processus de la déchéance physique est racontée avec le souci du détail : l’inertie physique dans la piaule, son dépérissement et ses angoisses au quotidien d’y être pris comme un rat ; les fantasmes qu’il nourrit dans le spectacle volé de la quotidienneté de ses voisins ; et, malgré la faim et la peur au ventre, son écriture partagée entre les souvenirs proches ou lointains des êtres chers ou haïs. Une réflexion sur le drame humain menée avec talent et compassion.

Contrairement à d’autres récits dans lesquels les harragas sont décrits dans leur fuite instinctive, fuyant leur pays sous la poussée de la faim et dans des circonstances rocambolesques avec seulement « des pieds, des pieds, rien que des pieds » selon la formule du prix Nobel guatémaltèque, Miguel Angel Asturias dans « El Papa Verdo » (Le Pape Vert) pour décrire la fuite des indiens devant les conquistadors, Hamid Skif sonde l’état psycho-pathologique d’un clandestin maghrébin en pays nordique.

Les enfants de la tempête

C’est également le sort du jeune Omar, personnage du roman de Habib Ayyoub, au titre symbolique Vie et Mort d’un citoyen provisoire (Edition Barzakh 2005) où le mythe côtoie allègrement la réalité des Harragas. Le roman possède une structure narrative à trois dimensions : la sentence du scribe, le récit mythique de la tribu des Ouled Heb Errih et la tribu des enfants de la tempête à laquelle appartient Omar, le narrateur. Le grand Commandeur d’un pays virtuel est là pour réprimer toute insurrection. Omar raconte sa tribu des Ouled Heb Errih et ses malheurs face à la dictature à peine voilée du grand Commandeur qui gouverne le pays, vend des paquets de nuages aux pays touchés par la sécheresse, détourne la migration des oiseaux vers des pays qui ont payé rubis sur ongle l’achat des volatiles. Mais il arrive au grand Commandeur de s’apitoyer sur le sort malheureux de son peuple. Les Ouled Heb Errih, eux, sont insaisissables. Omar rapporte, dans le style de la légende, le malheur de sa tribu condamnée à errer dans les jardins publics de la capitale, au square Sofia, le plus proche de la mer. Omar est assis sur un banc de fer. Il tourne le dos à la capitale et, les yeux rivés sur les bateaux en partance, suit des yeux les bras des grues qui transbordent les marchandises qui ont plus de chance que lui. Dès les premières phrases du roman, Omar, le narrateur, décrit cette « colonne impressionnante des Fils de la Tempête, candidats au voyage sans tickets vers n’importe quel ailleurs…toute cette populace bigarrée se bousculait pour les meilleures places sur le garde – fou d’acier de l’avenue Zighout, leur aire préférée de décollage et espéraient la sollicitude du Maître des Vents qui les déposerait à Nice, Barcelone ou Naples ou les relâcherait pour une mort douce en haute mer…».

A la différence du récit – reportage romancé Il aura pitié de Nous de Rochd Djigouadi, c’est dans un style caustique que Habib Ayyoub a choisi de narrer cette aventure des Ouled Heb errih : «la volonté de foutre le camp du pays, à n’importe quel prix, et par n’importe quel moyen, horizontal, perpendiculaire ou oblique : train d’atterrissage, d’avion, cale de navire, puits à ancre, camion citerne de carburant, à dos d’âne des hauts plateaux des Chambas, à pieds sur des chemins muletiers… par n’importe quel moyen, pourvu qu’il soit gratuit…». L’auteur se joue des mots et transporte le lecteur dans des univers Buzatiens (de Dino Buzati, écrivain italien, auteur de Le désert des Tartares). Omar connaît, comme Omarou et son ami, une fin tragique «si près du but» : «Omar, comme une feuille morte, reposait sur le levier d’aiguillage de la voie ferrée… Il y est presque arrivé. Avec un peu d’espoir, il y serait parvenu. Et, à l’heure qu’il est, il aurait été sagement attablé à la terrasse d’un café de la Paix du côté de Marseille ou d’Avignon…». C’est toujours si près du but que les harragas trouvent la mort.

Suite de l’article dans la version papier

abonnez-vous à L’ivrEscQ

Il n'ya pas de réponses pour le moment.

Laissez un commentaire