Et seulement là où sont les tombes/Là aussi sont les résurrections. Ainsi parlait Zarathoustra, Nietzche

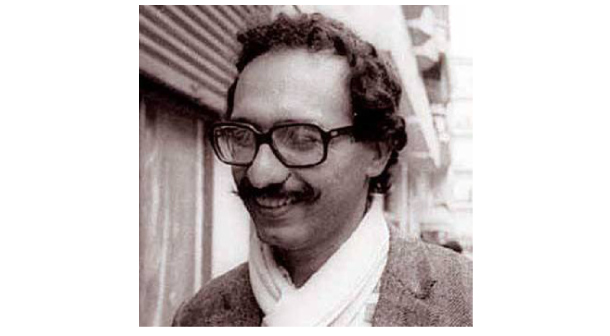

l n’est pas mort le poète. Il est des nôtres, l’esthète, le romancier, le journaliste. Et il nous interpelle. Toujours il nous parle, parole de vie et de lumière fusant par-dessus sa moustache fournie, allongée en crochet. Il nous regarde, rais de pureté jaillis par derrière l’épais rectangle noir de ses lunettes. Il nous emporte sur les territoires de «l’enfance sans cesse régénérée», suivant ainsi le sillage tracé par Jean Amrouche, lui-même habité par «l’esprit d’enfance». Avec «le sang du juste» et la dissidence rimbaldienne, il témoigne pour nous, conteste pour nous, plaide pour nous. Nous caresse de son amour, un chant de «l’oiseau minéral» et de son exigence, il nous heurte. Frère de Sénac, il est le soleil ardent. Et aussi le désert aride receleur des atlal ancestraux, le déchiffreur de leur alphabet, hiéroglyphes de notre mémoire dirait Mohammed Dib. Il est «l’insurgé qui porte la mer en lui». «Mer arable» et plane où viennent s’étirer les pieds de sa montagne natale. Le fils d’Azzefoun, l’«olivier» -semblable à Mohammed Khadda- enraciné dans sa «terre jalousement gardée», dit et peint le lieu de l’origine d’où s’étoilent les chemins vers l’ailleurs. Il embrasse le monde dans sa diversité et ses différences à la mesure de sa généreuse humanité. Ici et là se source sa veine de «poète voyageur». Poésie jamais éloignée du réel qui se trouve refaçonné à l’instar de ses histoires romanesques où la création est reconstruction pour des lendemains autres. Il est de ceux pour qui «les bornes du possible sont moins étroites que nous le pensons». Vivre avec la conscience d’être présent au monde. Toute l’œuvre de Tahar Djaout est à l’écoute du «Testament d’Hölderlin» dont il retient ces lignes :

«Soyez bénis, beaux rêves de l’enfance/ qui me voiliez la misère de vivre. Vous avez fait pleurer les promesses du cœur. / Ce que je n’aurais pas atteint, vous me l’avez donné.» (Insulaire et compagnie)

Et nous autres lecteurs, compagnons de Djaout, en sommes volontiers les complices témoins.

Nous dirons d’abord que sa «jeunesse éternelle» est le contre- poids de la mort qu’il ne perd jamais de vue, la convoquant avec insistance en poème :

«L’hiver est le temps des décomptes/et des cadavres qui nous questionnent. /La mort s’assied avec son broc et son visage familier ; /elle aussi aime le feu/ et la tristesse des vents chanteurs.

Le temps apprête ses agrès/vers le pays où gèlent les sèves. /Le vent adulte gonfle les voiles, /mais l’enfance t’enchaîne à ses caprices, /aux profondeurs de la forêt/où chante l’oiseau de nostalgie.La forêt, mon père y dort/pour que les plantes mangent son corps, /pour que son sang rejoigne la sève/des peupliers qu’il abattait jadis. / Mais je porte son burnous et/son visage buriné.

Et le cycle de l’hiver reprend. («Poème sur la mort». L’étreinte du sablier)

C’est parce que la mort est une présence éprouvée –« douce familiarité avec la mort ; mort cyclique et fatale comme le blé, le laurier amer et le raisin sucré» (Les chercheurs d’os)- que le goût de la vie redouble d’intensité jusqu’à toucher aux horizons de la plénitude. On pourrait appliquer à Tahar Djaout ce que Camus disait de lui-même : «Je comprends que toute mon horreur de mourir tient dans ma jalousie de vivre.» (Le vent à Djémila). Et Camus aurait pu, comme Djaout, se déclarer être «de l’AUTRE RACE celle des hommes qui portent jusqu’aux tréfonds de leurs neurones des millénaires de soleil.» (L’arche à vau-l’eau)

L’amour de la vie chez Tahar Djaout revêt un sens tragique, intimement lié par ailleurs au rêve qui anime l’engagement et impulse le combat contre la mort aux multiples visages. Ainsi se tisse comme une relation dialectique entre le réel souvent agressif et le rêve qui tente de le rendre inoffensif. Là réside le travail de l’écrivain. Son esthétique se construit dans l’espace de la traversée et de l’interaction d’entre ces deux pôles antithétiques ; «c’est en partant d’un décalage, d’une pluralité antagonique (…) que j’aime m’inscrire dans la littérature.» Et pour faire œuvre d’art il faut, dit-il, «transgresser le rapport de la représentativité. (…) le propre de l’écrivain est de créer le malentendu par rapport au réel.» (Algérie Actualité, N° 995, 8-14 novembre 1984). On reconnaitra ici l’héritage des surréalistes de la lignée de René Char ou Eluard. Mais pas seulement. Sur les traces de Rimbaud, le travail opéré sur la langue à réinventer, travail de déférentialité et de création métalinguistique, instaure la parole neuve, née de la cassure et de la fragmentation, la marque stylistique toute personnelle de Djaout. C’est par rapport à cette conception de l’écriture et du langage qu’il dévoile son sens de la «révolution» et de «l’engagement» : «L’idée de révolution devient chez l’écrivain (et chez les artistes en général) une sonde qui palpe l’être profond et libère les forces qui y sont encloses. Mais l’imprégnation de ces forces à la conscience, ne peut se réaliser sans l’élaboration de formes de plus en plus précises. Chaque énergie qui fuse pour prendre forme, exige la rigueur d’un contenant neuf et solide, d’un langage renouvelé et fortifié.» (Algérie Actualité, N° 995, 8-14 novembre 1984. Algérie Actualité, N° 961, 15-21 Mars 1984)

Forgeron de cette écriture révolutionnaire qui se pare aussi de l’humour et de l’ironie décapante, Djaout revisite l’histoire et la mémoire du Maghreb – «Nuit du Nom»- dans son roman L’Invention du désert, où se réactive l’unité duelle de la vie et de la mort, le tandem mythique de l’œuvre entière.

Le narrateur voyageur, dans ses pérégrinations, semble poursuivre l’ombre de Rimbaud, cité en exergue : «Le monde est très grand et plein de contrées magnifiques que la vie de mille hommes ne suffirait pas à visiter.» (Lettre d’Aden, 188). Et dans sa course à travers les déserts du Maghreb et celui arabique, il s’interroge : «Rimbaud est-il jamais passé par là ?» (P.103). Innocente interrogation ? Assurément un clin d’œil pour désigner la filiation littéraire qui lui tient à cœur quand il entreprend d’écrire, l’épisode médiéval du Maghreb ; épisode égaré, oublié et dont la quête ressemble fort à une utopie. Parcourant les contrées, dans une sorte d’essoufflement, le texte marque comme une pause pour énoncer un constat d’échec :

«On se donne l’illusion de revivre en entreprenant des voyages à rebours, mais on ne fait en vérité que rendre la mort plus imminente» (P.188) (…)

Suite de l’article dans la version papier

Il n'ya pas de réponses pour le moment.

Laissez un commentaire