Histoire du cinéma en Algérie

Deux guerres de Libération de l’Algérie et du Vietnam ont marqué la deuxième moitié du vingtième siècle. Chez les Américains, la guerre du Vietnam ne cesse d’alimenter la chronique littéraire et de tourmenter les écrans. Quant à la production cinématographique française, le silence reste de plomb, relève Ahmed Bedjaoui dans la préface de Histoire du cinéma de Abderrezak Hellal.

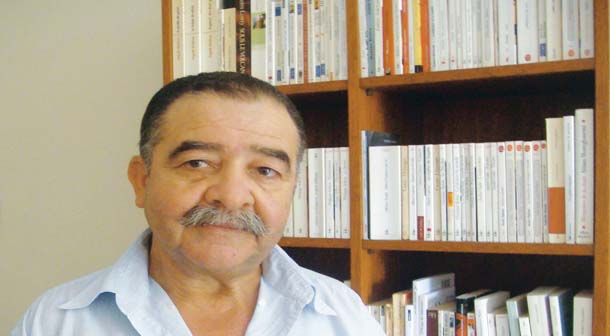

L’ivrEscQ : À l’état actuel, le cinéma algérien est quasiment en voix off. D’abord, qui est Abderrezak Hellal ? Votre ouvrage Histoire du cinéma en quoi consiste-t-il ?

Abderrezak Hellal : Je suis un réalisateur, je vis de mon métier depuis toujours ; j’ai travaillé à la télévision, à l’ENPA et en freelance. Mon livre apporte beaucoup au cinéma algérien. J’ai fait un travail qui répond aux universitaires, para-universitaires ou simplement aux communs des curieux. Histoire du cinéma interroge tout aussi bien notre passé que notre présent : comment un pouvoir tel qu’il soit utilise l’image ou la photographie à ses fins ? Dès le débarquement en 1830, la France a utilisé l’image selon sa convenance sur son invasion, et ressortait le cliché fortement dépréciée de l’Algérien. A titre d’exemple, lors de la bataille de Constantine, toutes ses gravures qui circulent à Alger sont faites par un peintre qui les réalisait en lisant des récits sans jamais s’y être déplacé. En 1856, Félix-Jacques Moulin entreprend un voyage photographique en Algérie, son sujet montre notamment les images des mendiants, de jeunes cireurs, des voilées, des clochards… d’une Algérie travestie et falsifiée. En fait, le colon a laissé son arme et son sabre pour utiliser la gravure. L’image est au service de l’idéologie du colon.

L. : Finalement, nous n’avons pas fini avec la colonisation, on le voit à travers nos films et nos écrits…

A. H. : La réponse tient dans l’existence d’un traumatisme générationnel. Nous avions vécu la libération comme une délivrance collective. Il suffit de relire toutes les décisions prises par le régime français depuis son entrée en Algérie pour comprendre son rejet. Peu de films ont été consacrés à la période antérieure à 1954 comme je l’écris dans mon ouvrage. Évidemment, nous n’avions pas fini avec notre passé pour mieux vivre son présent.

L. : Vous dites dans votre ouvrage, au lendemain de l’Indépendance, l’État algérien accorde une place à la cinématographie nationale…

A. H. : L’État algérien de l’époque avait besoin de la première maison de production créée par Tahar Hanache dans les années 50 ; sa force se résume au fameux film de La bataille d’Alger. En juin 64, l’État crée le CNC (Centre national du cinéma), l’édifice de la cinématographie national. Il y a eu toujours des changements de textes. En vingt ans, l’État algérien a créé une dizaine d’établissements voués à la cinématographie, seulement les textes des lois ne sont pas à l’abri du poids de la bureaucratie.

L. : Quand on y pense, la génération de l’après-indépendance reste empreinte de la télévision noire et blanc et dans les salles de cinéma, on passait des films de guerre, des westerns, et en fait, des films d’un peu partout du cinéma mondial…

A. H. : Oh oui ! On laisserait supposer presque que cette période était prospère malgré les séquelles du colonisateur. Il y avait aussi nos talents qui ont travaillé et ressorti un cinéma de notre identité propre à nous. La liste est longue(…)

Suite de l’article dans la version papier

abonnez-vous à L’ivrEscQ

Il n'ya pas de réponses pour le moment.

Laissez un commentaire