C’est bien un homme traqué qui écrit ces lignes, à 24 heures de son exécution à El-Biar; le 15 mars 1962. «Bien sûr, je ne veux pas mourir, je ne veux absolument pas que mes enfants meurent mais je ne prends aucune précaution particulière en dehors de celles qui depuis une quinzaine de jours sont devenues mes habitudes : limitation des sorties, courses pour acheter « en gros », suppression des visites aux amis ; mais chaque fois que l’un de nous sort, il décrit au retour un attentat ou signale une victime».

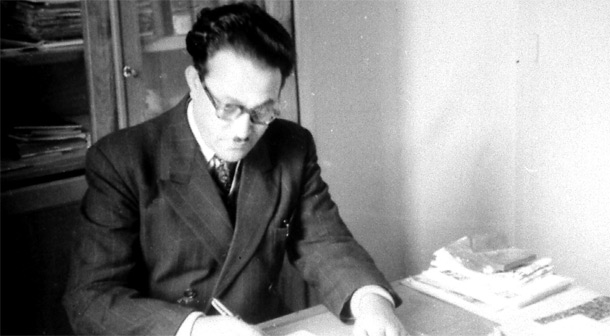

Par précaution, il rédigeait son Journal «sur des cahiers d’écolier qu’il mêlait aux cahiers des élèves ». Il était menacé mais «De toute manière, ces menaces l’incitèrent à agir et à témoigner» selon Emmanuel Roblès.

Le Journal a été scrupuleusement rédigé, jour après jour, avec cependant des interruptions allant de deux à neuf jours. Le 2 novembre 1956, Mouloud Feraoun précise les enjeux qui l’ont motivé pour écrire : «Voilà un on, je me décidai à écrire mes impressions, Dieu sait que la matière n’a pas manqué, mais seulement le coeur, le goût, l’entrain. Alors, bien sûr, je n’ai pas tout noté. Simplement des repères, afin que plus tard, si la vie est longue, je puisse garder palpable le triste souvenir des années noires, des jours lugubres… Tout continue. Et de même sans doute, je continuerai à tenir ces carnets où, en somme, il n’y a que moi avec mon désarroi, mon impuissance et mon irresponsabilité… où il n y aura que moi avec ma peur et ma révolte, mon égoïsme, ma quiétude et ma culpabilité».

Il s’agit bien d’un devoir de mémoire afin de fixer ces moments historiques, pour la postérité.Par ce documentaire incontestable, le narrateur d’une grande probité intellectuelle occupe une place privilégiée d’acteur et de spectateur et n’a qu’une seule préoccupation : fixer ces moments douloureux de notre histoire.

Le Journal opère une véritable catharsis. Ainsi cette entreprise a donc un double but : exorciser la souffrance et donner une voix, donner la parole à son peuple : «J’ai voulu dire un peu à leur place». Tout le Journal met l’accent sur la violence coloniale et toutes les tentatives de briser une résistance. La stratégie coloniale de destruction, de dépersonnalisation montre que tous les moyens sont utilisés, même les plus inhumains, les plus innommables, les plus impensables.

Mouloud Feraoun tente de restituer cette atmosphère de terreur et de déshumanisation : Justice expéditive, arbitraire, toitures, incendies, viols ; les écoles détruites, lès oliviers coupés, blocus pour affamer la population et affaiblir ses capacités de résistance, tueries gratuites d’innocents en signe de représailles, chantages, ratissages, ratonnades…

Le romancier met l’accent sur les méthodes d’intoxication de la presse, sur les manipulations de toutes sortes, sur le double jeu souvent mortel. Le peuple est las, au bord du désespoir car les tentatives de diviser les communautés ne manquent pas, «les faux témoignages pour correspondre à l’information officielle». La situation sociale se détériore. La suspicion gagne les uns et les autres : «Plus d’amis, ni de copains, ni de compatriotes (…) En somme, les Français voudraient que nous nous exterminions mutuellement Nous sommes des idiots. Nous devrions comprendre.»

Quelquefois, l’auteur cède au découragement, dénonce l’absurdité du monde : «II vous arrive de vous interroger sur la valeur des mots dont vous ne comprenez pas le sens. Qu’est-ce que la liberté ou la dignité ou l’indépendance ? Où est la vérité ? Où est le mensonge ? Où est le remède ? »

II écrit un peu plus tard : «La Kabylie est déclarée zone interdite. (…) Est-ce par hasard que le monde qui nous voit souffrir n’est pas convaincu que nous soyons des humains ? Il est vrai que nous ne sommes que Musulmans. C’est peut-être l’impardonnable crime ? Voilà une question que je voudrais poser à Sartre, à Camus ou Mauriac… Pourquoi ? oui, Pourquoi ? »

Le regard de Mouloud Feraoun est celui d’un humaniste. Il dit la difficulté d’être et de dire dans un contexte de guerre. Mais il a su faire la part du colonialisme et celle de l’amitié vraie, fraternelle : « Je reçois fréquemment des lettres de Roblès. Dans cette faillite de la camaraderie et de l’amitié, la sienne m’est restée fraternelle et entière. Mais Emmanuel Roblès n’est pas seulement un ami ou un Français. Je ne lui donne aucune patrie car il est de n’importe où, c’est-à-dire exactement de chez moi. Pauvre ami ! Je crois que tu es plus à plaindre que moi et ton désarroi d’Algérien non musulman est plus pathétique que le mien». Ce qui est remarquable, chez l’écrivain, c’est sa prise de conscience : il a perçu la nécessité vitale de fixer ces moments de notre Histoire.

Il n'ya pas de réponses pour le moment.

Laissez un commentaire